北海道ブランドは台湾でどれくらい通用する?市場調査から販売開始までのロードマップ

北海道の企業様から最も多くいただく質問の一つが、「北海道ブランドは、台湾で今でも通用するのか?」というものです。

結論から申し上げますと、「通用しますが、それだけで売れる時代は終わりました」。

台湾における「北海道」の知名度は、日本の都道府県の中で間違いなくNo.1です。しかし、それゆえに市場には「北海道産(または北海道風)」の商品が溢れかえり、競争は激化しています。

ただ漫然と商品を置くだけでは、その他大勢の中に埋もれてしまいます。

この記事では、D2Cブランドの売却経験を持つ株式会社Entechが、現在の台湾市場における北海道ブランドのリアルな立ち位置と、そこから確実にシェアを奪うための「市場調査から販売開始までのロードマップ」を解説します。

現実:「北海道ブランド」は最強だが、魔法の杖ではない

まず、台湾市場の現状を正しく認識しましょう。

台湾人の北海道への愛着は本物です。コロナ禍が明けてからの訪日観光客数でも北海道は常に上位であり、「北海道=美味しい、自然、高品質」というイメージは定着しています。

しかし、これが逆に「コモディティ化(ありふれたもの)」を招いています。

現地のコンビニに行けば「北海道風味のミルクティー(現地のメーカー製)」が売られていますし、ECモールには数え切れないほどの北海道スイーツが並んでいます。

「北海道+α」がないと勝てない

今、台湾で勝てる商品は、単なる「北海道産」ではありません。

**「北海道の、どの地域の、どんなストーリーがある商品なのか」という「解像度」**が高い商品です。

- × 北海道のチーズケーキ

- ○ 札幌の行列店が作る、賞味期限30分のチーズケーキ(を独自の冷凍技術で再現)

この「+α」の差別化要因を見つけることが、ロードマップの出発点です。

フェーズ1:市場調査(リサーチ)|敵を知らずして戦うべからず

いきなり商品を送ってはいけません。まずは机上で「勝てる見込み」を計算します。ここを飛ばす企業が9割ですが、ここで勝負の8割が決まります。

1. 競合・価格調査(Shopee / Momo / PChome)

台湾の主要ECモールで、類似商品を検索します。

- 価格帯: ライバルはいくらで売っているか?(送料込みで勝負できるか?)

- レビュー: 台湾ユーザーは何を褒めて、何に文句を言っているか?(「甘すぎる」「梱包が雑」などの不満は最大のヒントです)

2. キーワード需要調査

GoogleトレンドやShopeeのサジェスト機能使い、自社商品に関連するキーワードがどれくらい検索されているかを確認します。「北海道 〇〇」の検索ボリュームが少なすぎる場合、市場そのものが存在しない可能性があります。

3. 法規制・成分チェック(最重要)

前回の記事でも触れましたが、「その成分は台湾に送れるか?」を必ず確認してください。食品添加物や化粧品成分には、日本と異なる基準があります。

フェーズ2:テストマーケティング|小さく始めて傷を浅くする

リサーチで「行ける」と判断したら、次は実売テストです。

ここでの鉄則は、「自社サイト(独自ドメイン)を作らないこと」です。

1. 越境ECモール(Shopee)への出店

初期費用が安く、集客力のあるShopeeを利用します。

ここでは「利益」よりも「データ」を優先します。広告を少額(月3〜5万円程度)回し、「クリック率(画像は魅力的か)」と「転換率(商品説明は刺さっているか)」を検証します。

2. 台湾クラウドファンディング(ZecZecなど)の活用

新商品や、ストーリー性の強い商品の場合は、台湾最大のクラファン「ZecZec(嘖嘖)」を利用するのも有効です。

成功すれば、まとまった資金調達ができるだけでなく、「台湾のクラファンで〇〇万円達成!」という実績が、その後の一般販売での強力な権威付けになります。

Entechでは、このShopee出店やクラファン運用の代行・サポートを最も得意としています。

フェーズ3:本格展開・スケーリング|資産を作る

テスト販売で「CPA(獲得単価)が合いそうだ」という手応えを得たら、いよいよアクセルを踏みます。

1. KOL(インフルエンサー)ギフティング

テスト販売で得た利益やデータを元に、現地のインフルエンサーに商品を配ります。

口コミ(UGC)を一気に増やし、指名検索(ブランド名での検索)を増やします。これが「北海道ブランド」を「あなたのブランド」へと昇華させる瞬間です。

2. 自社ECサイト(Shopify)の構築

指名検索が増えてきたタイミングで、初めて自社サイトを検討します。

モール手数料を払わず、顧客リスト(メールアドレスやLINE)を自社で保有することで、リピート購入(LTV)を最大化させます。

3. 一般貿易(B2B)への展開

越境ECで実績を作ると、現地のバイヤーや小売店から「卸してほしい」という声がかかるようになります。ここで初めて、現地での許認可(TFDA等)を取得し、コンテナ単位での輸出へ切り替えます。これがゴールの形です。

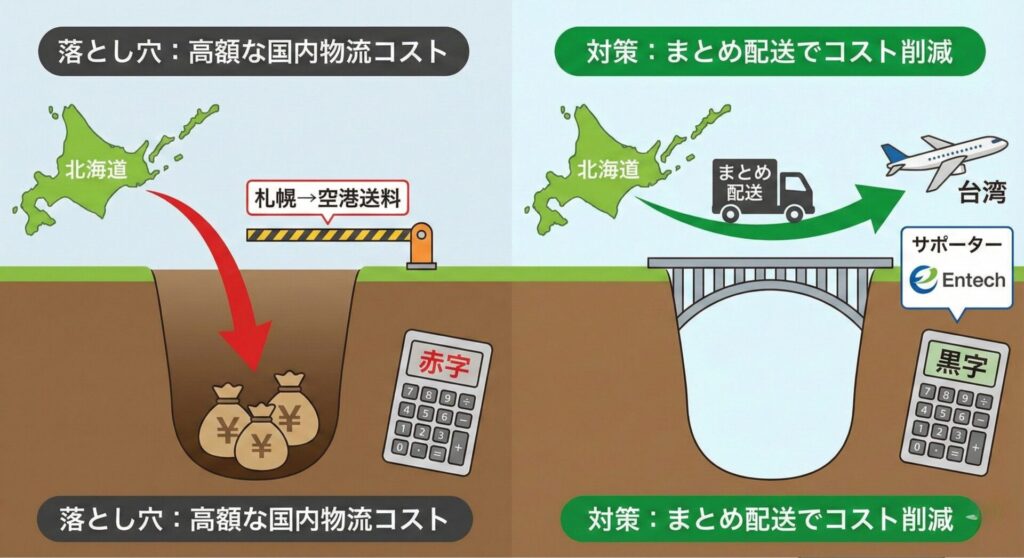

北海道企業ならではの「落とし穴」と対策

このロードマップを進める上で、北海道企業が必ず直面するのが「国内物流コスト」です。

リサーチ段階で「ライバルと同じ価格」で設定しても、「札幌から空港(倉庫)までの送料」が高すぎて、利益が出ないことが判明するケースが多々あります。

対策:

ロードマップの最初(リサーチ段階)で、「札幌から送る場合の最終原価」をシミュレーションしてください。

Entechでは、道内企業様向けに「まとめ配送」や「安価な配送ルート」の提案を行い、このハンデを解消するサポートを行っています。

まとめ:正しい手順を踏めば、北海道はまだ勝てる

市場調査から販売開始までのロードマップをまとめます。

- リサーチ: 価格・成分・競合を調査し、勝てる「+α」を定義する。

- テスト: Shopeeやクラファンで、低リスクで市場の反応を見る。

- 拡大: インフルエンサーで認知を広げ、自社サイトやB2Bへ繋げる。

「とりあえず出せば売れる」という幻想を捨て、このステップを着実に踏める企業だけが、台湾市場という大きな果実を手にすることができます。

「自社の商品の場合は、どのルートが最適か?」

「リサーチのやり方がわからない」

そのようにお悩みの経営者様・担当者様は、ぜひ毎月5社限定の「無料越境EC診断」をご利用ください。

私たちは、机上の空論ではなく、「北海道から商品を送り、台湾で売って、利益を残す」ための具体的な数字と戦略をご提示します。